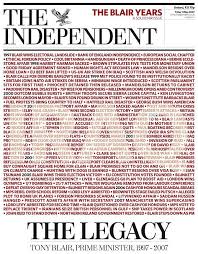

◎インディペンデント紙の終刊

英国の4大高級紙の一角を占めていたインディペンデント紙が、2016年3月26日をもって印刷版の発行を終了した。

インディペンデントはデザインに特徴があり、

英国では全国紙を宅配で読む人はそれほど多くはなく、特に都市部では、

しかし、13年間続いた労働党内閣が保守党の挑戦を受けた2010年の総選挙で、インディペンデントとしては異例なこと

前書き・本文(2004年3月20日初出):藤澤みどり

“We bomb, they suffer” “They bomb, we suffer”

藤澤みどり

去年の3月の終わり頃だったろうか、イギリスの若い新聞記者がバグダッドにいた。イラク人にとって、その時のかれはまぎれもなく敵方の人間だったが、どうしたことか、会う人会う人みな親切にしてくれる。露骨な憎しみをぶつける人間など皆無だった。かれはひとりの男に聞いてみた。「わたしはあなたの国を攻撃している国から来た。いま、あなたの国の人々を殺している兵士と同じ国から来た。なのに、どうしてわたしに親切にするのだ」と。そう問われて男は答えた。

「あなたもわたしと同じだ。独裁者に支配された国の人間だ。この戦争はあなたの意志ではない。わたしも他の人間もそれを知っている」

尋ねた記者はたぶん、ほっとするとともに、言いようのない気まずさを感じたのではないか。そして自分に言い聞かせたかもしれない。「そうだ、わたしはこの攻撃に反対だった」と。

そう、わたしたちは反対したのだ。この戦争はわたしたちの意志ではないと反対したのだ。できることはなんでもやってみた。寝る間も惜しんで、眠れなくて。

3月20日、独裁者たちは攻撃開始を指示した。徹底した空爆で出鼻をくじき、敵の戦意を喪失させる「衝撃と畏怖」作戦。この作戦の立案にあたって、広島への原爆投下作戦が参考となっていることを知ったとき、怒りでからだが硬直した。攻撃開始時にはこの作戦は実行されなかったらしいが、テレビで見る、手加減しているはずの空爆でさえ、それはそれは恐ろしいものだった。爆弾の下にいる人々のことを想像するたびに無力感で泣けてきた。

* * * * *

その子の名前は忘れてしまったが顔は覚えている。美しい女の子、たぶん10歳とかそのぐらいの年で、バグダッド近郊の寒村に家族と暮らしていた。首都への空爆は続いていたが、何の標的もない彼女の村は、ときおり上空を爆撃機が通り過ぎるほかは攻撃前と変わらなかった。緊張感はあったが、貧しくも平穏な日常が続いていた。

ある日、空から何か落ちてきた。目撃者の話によれば、それはゆっくりと漂うように落ちてきたかと思うと空中のまだ高いところで突然爆発し、あたり一面に小さな爆弾をまき散らした。そのひとつが窓を破って家の中に飛び込んできたとき、その女の子はひとりで食事のあとかたづけをしていた。叫び声を聞いた彼女の叔母が隣室から駆けつけると、彼女は自分の流した大量の血の中に倒れていた。彼女のほかにも数人の子どもと大人が命を落とした。

明らかな誤爆による、ひょっとしたら、村の上空を通過する爆撃機がうっかり落としたクラスター爆弾による「不随意的被害」。

この記事はイラク戦の最中に新聞1ページ分を使って掲載された。その日までの村人たちと彼女の日常が細かに描写され、それが一発の爆弾によってどのように破壊されたかが淡々と報告されていた。書いたのは女性記者で、記事には死んだ姉の写真をカメラに向けて持つ妹の写真が大きく使われていた。姉によく似た美しい少女だった。戦場取材につきもののむごたらしい写真は1枚もなかったが、悲惨はじゅうぶんに伝わった。ともすれば暴発しそうになる自分の怒りや悲しみを抑えて書かれた記事だとわかった。

けがをした村人たちは病院に運ばれたが死者はそのまま村に葬られたので、女の子の死も村人の死も、この記者がここに来るまで村人以外は知らなかったろう。その記者は、誰にも気にとめられることのなかった、ありふれた戦時の死を記事にして発表することで、ほかの無数の死とは別の、ただひとつのものにした。

こういった、それぞれにただひとつの記録が、連日様々な新聞に掲載された。おのおのの新聞の方針とひとりひとりの報告者の個性によって、英国兵の側から見たりイラク人の側から見たり、怒ったり煽ったり嘆いたり、それはもう千差万別だったが、そこには当局の発表ではない生きた声があった。

ともかく覚えておこう、かれらのために他に何もできないのでせめて知ろうと、被害を伝える記事はむさぼるように読んだが、イラク戦のあいだ、わたしがもっともたくさん読んだのはインディペンデント紙だった。右派の新聞はもちろんだったが、左派と思われていた新聞までが開戦と同時に「我らの兵士をサポートしよう」に加わるか反戦色をトーンダウンさせるなかで、インディペンデントだけがきわだっていた。

インディペンデントは創刊時に、政府にも野党にも肩入れせず、右にも左にも偏らずに独立した報道を目指すとうたっていたが、メジャーな報道機関のほとんどが愛国路線に傾いたとき、もっともラディカルな新聞になっていた。「独立する」とは、なにものにも寄りかからないとは、あるいは、とりもなおさずラディカルになることなのかもしれない。

* * * * *

ベイルート在住の中東特派員ロバート・フィスクほかインディペンデントの多くの記者が地上から、爆弾の下から記事を送り続けた。フィスクの記事がなかったら、わたしのイラク戦への理解はずいぶんと違ったものになっていただろう。攻撃直後のバグダッドから送られたフィスクの記事には、かれの原稿から拾った一文がタイトルとして付けられていた。

We bomb, they suffer

われわれが爆弾を落とし、かれらが傷つく

攻撃側に自覚を強いる一文だった。

そう、これは「わたしたちの攻撃」なのだ。反対したのに独裁者が勝手に始めてしまったからと言って、わたしたちはけっして被害者にはなれない。フィスクは「We」のひとりとして「They」の中にいた。わたしたちは攻撃する側だ。出陣した英米軍だけでなく「有志連合」に名を連ねた日本の人にとっても、これは「わたしたちの攻撃」だった。傍観者ではあり得なかったのだ。

イラク戦のあいだに「わたしたちは加害者だ」と報じた日本の新聞が一紙でもあっただろうか。傷つき死んだ人たちのことを「わたしたちの攻撃で苦しんでいる」と伝えたテレビがあっただろうか。たとえイラク人とともに爆弾の下にいても、被害者にはもちろん、厳密に言えば中立にさえなれないことを伝える人は自覚していただろうか。それを受け取った人たち、テレビを見て涙を流した人たちは知っていただろうか。意に反して攻撃側に立ち、それでもなお被害者に同情を寄せる居心地の悪さと苦痛を、わたしたちは自覚的に引き受けるべきだったのではないか。

わたしの視線はフィスクとともに血まみれの病院の廊下を歩き、ミサイルに破壊された市場をさまよい、黒こげのイラク兵や市民の死体の群れを見た。どれもこれも、わたしたちのしわざだった。

* * * * *

翌年3月11日、ヨーロッパを大陸史上もっとも惨いテロ攻撃が襲った。ラッシュアワーのマドリードの3つの駅で合計10個の爆弾が爆発し、200人余が死んだ。

They bomb, we suffer

かれらが爆弾を仕掛け、われわれが傷つく

スペイン政府はテロの直後から、この犯行がバスク独立を目指す過激派組織ETAの犯行だと断定したが、スペインの多くの市民はそれを信じなかったようだ。金曜日に行われた追悼の沈黙デモの時に、ひとりの女性が白い大判の紙に短い文をタイプして掲げていた。新聞によればその内容はこうだ。

“They killed them because they were Spanish. I’m Spanish too.”

きっとこの女性はイラク攻撃に反対していただろう。殺された人の多くもそうだっただろう。攻撃前の世論調査によればスペイン人の80%から90%が反対していたのだから。人々は政府の気持ちを変えさせようと街頭に出て激しいデモを繰り広げた。だれも「かれら」を殺したり傷つけたりしたくなかったのだ。それでも「わたしたち」は「かれら」に憎まれた。それでも「わたしたち」は「かれら」に殺された。

それは「わたしたち」が「かれら」を殺したからだ。「わたしたち」が「かれら」の国や文明を破壊したからだ。「わたしたち」が「かれら」の自尊心をずたずたにしたからだ。「かれら」は「わたしたち」に反撃し、彼女は自分もまた反撃される側の一員であることを知っている。

* * * * *

先月、空港に向かうタクシーの中で運転手とイスラムのことが話題になった。わたしはバルセロナに向かうところで、運転手はスペインで見るべきところの名前を何カ所もあげて説明してくれたのだが、それがイスラム文化の影響を受けた場所ばかりだったので「イスラム教徒なの?」とわたしは聞いてみた。他国のことであっても、それらの遺産はきっとイスラムの誇りなのだろうと思って。「そうだ」とかれは答え、パキスタンからの移民であることをあかした。「あなたもイスラム教徒なのか?」と聞かれて「違います。特に何も信仰していません」とわたしは答えた。それから「でも宗教を持っている人のことは、おおむね尊敬しています。それが平和なものであれば」と付け加えた。

しばらく沈黙があって、かれは話し始めた。「わたしはジハードには反対だ。イスラムは平和な宗教だ。殺すことを奨励するなんて、そんなとんでもない教えはない」。それから続けて日常生活に浸透するイスラムのことを話し、パキスタンのムシャラフ大統領のことを話し(ムシャラフはとてもクレバーな男だという点でわたしたちの意見は一致した)、興奮して暑くなったのか窓を開けたり閉めたりしていたが最後にこう言った。「イスラムを誤解しないで欲しいんだ」

テロは憎むべきもの、許されざる犯罪であることは言うまでもない。列車を爆破した「かれら」が、自分たちをその代表であると信じている人々にとっても、それは同様だ。かれらは「かれら」が悪事を働くたびに苦しんでいる。ブリティッシュ・パスポートを所持するイスラム教徒にとって、それはたぶん二重の苦しみだ。

あの運転手はいま何を考えているだろう。子どもたちにどう説明しているだろう。

* * * * *

列車テロの第一報を伝える翌朝の新聞で、インディペンデントは第一面全面を使って1枚の写真を掲載した。紙名と小さな広告以外は、斜め上からの俯瞰で撮影された1枚の写真だけがあった。

縦長の画面の左側を、太い蛍光ラインのついた黄色い上着を着たひとりの男が歩いている。救急隊員か事故調査係か警官か、ともかくそういった職種の人だろう。かれは左手の人差し指を伸ばして何かをカウントしながら歩いている。かれが数えているもの、それは画面の右半分に手前から奧までずらりと並んだ黒い死体袋の列だ。硬直したようにまっすぐなもの、くの字にまがった小さめのもの、中央が妙に盛り上がったもの、様々な形の黒い袋はいまその中に横たわる人々の、その瞬間の驚きと苦しみを想像させずにはおかない。この写真の中で息をしているのは黄色い上着の男だけだ。

なぜ、こんなことに。

他の新聞が無惨に破壊された列車の写真を一面に掲載している中で、この写真だけが沈黙していた。巨大な破壊を目の前にして怒りに駆られ、声高に犯人を罵るよりも、沈黙し、なぜ、こんなことになったのかを考えなければならないのではないか。いつものように通勤列車に乗った人たちが、なぜ死体袋に入って横たわることになったのか、その理由を考えなければならない。そうしなければ、わたしたちはもうひとつのアフガン攻撃を許し、もうひとつのイラク攻撃を止められないことになる。

* * * * *

朝日新聞衛星版は、攻撃翌日の金曜日こそ写真付きで大きく報じたが、土曜日には社説と小さな記事になり、日曜日には短い続報だけになっていた。それも、興味の中心はその日行われる総選挙での市民の投票行動だった。自他とも認める良識派の新聞でさえこうなのだ。おそらく他の新聞もテレビも遠い国の悲惨なできごとのひとつとして報じただけだったのではないだろうか。お定まりの「日本人の犠牲者はいない模様です」のひとことを添えて。

そのニュースは、それを知った若者に、卒業旅行の訪問先をヨーロッパから他の場所に変えさせるぐらいの影響力はあったかもしれない。けれど、かれが「なぜ、こんなことに」と沈黙して考え込むための役に立ったとは思えない。スペインだけでなく、反戦や反グローバリズムに関心を持つ世界中の若者が「なぜ、こんなことに」と考えているとき、この若者がそれについて何も考えなかったとしたら、たとえかれが流暢に外国語を話せたとしても、世界のどこに行ってもかれは社会のことについて誰かと真剣に話すことはできない。

金曜日の朝日国際面にこんな一文があった。それは現場となったマドリードからではなくロンドンから発信された記事だった。

「無差別テロが市民を襲った今回の事件は、テロがどの都市でも起こり得る『不安の世紀』に欧州が巻き込まれたことを突きつけた。」

もちろん、その通りだ。ヨーロッパにはいくつもの国にまたがるアルカイダのネットワークがあることが知られていたし、各国はいままでにも増して警戒を強めている。イラク攻撃に反対し、戦後にすら兵を送っていないフランスでさえ警戒態勢を強化した。この攻撃がアルカイダもしくはイスラム過激派によるものであれば「西欧キリスト教文明とイスラム文明の対決」を明瞭にする意図もあるだろうから、「『不安の世紀』に欧州が巻き込まれた」と言っても間違いではないかもしれない。

けれどこの、いかにも何かとてもだいじなことを指摘しているようで実は何も語っていない一文には、中身がないだけでなく、無自覚な「嘘」が3つある。

この記事の左上には「ETAの動きとスペインで発生したテロ」および「欧州でのおもなテロ事件」が年代順に箇条書きにされていた。マドリードから報告した記者はイスラム過激派による犯行の可能性にはほとんどふれず、スペイン政府が犯人と断定するETAについて限られた字数の多くを割いていた。第一面にはキーワードとして「バスク祖国と自由」(ETA)の簡単な解説が掲載され、バスク地方を網点で色づけしたスペインの地図まであった。だから国際面に「ETAの動きとスペインで発生したテロ」年表が掲載されているのも、まるで官製報道のような、そもそもの軸のずれ方のおかしさを除けば整合性はある。

しかし「欧州でのおもなテロ事件」年表は、このすぐ下に掲載された前出の一文とはまったくそぐわないものだった。ロンドンからの記事は、ETAと同様にテロを道具として市民を脅かしたIRAについても解説していたので、この年表にIRAによる市民攻撃がいくつか混じっているのはいちおう納得しよう。しかし、そのほかはどうだろうか。

年表は1972年ベルファストでのIRAによる爆弾テロから始まり、同じく72年ミュンヘンオリンピックを舞台にしたパレスチナゲリラによる人質事件、86年西ベルリンでのディスコ爆破、96年IRAの自動車爆弾などを列挙し、新しいところは2002年のチェチェンゲリラによるモスクワ劇場籠城から以下4件、すべてロシアが舞台だ。

テロと隣り合わせの「不安の世紀」と言っておきながら、並べられたもののほとんどは20世紀の事件で、新世紀になってからの「テロ」はロシアだけ。朝日はロシアを「欧州」の一部と定義しているのかもしれないが、これに対して異議のある人はまだ多い。IRAのテロは(完全にとは言いきれないが)解決に向かっているし、パレスチナ人のためにヨーロッパで破壊活動をするようなパレスチナゲリラはもういない。チェチェンゲリラの一部がジハードに参加することはあっても、チェチェンの独立を要求する目的でヨーロッパで自殺爆弾を使うことは、たぶん将来にわたってないだろう。ロシア国内で四面楚歌のチェチェン政府を支持する可能性があるのは、人道を重んじるヨーロッパの政府ぐらいなものだからだ。もちろん、ロシアによるチェチェンの破壊をこのまま黙って見過ごし、チェチェンそのものを消滅させるようなことがあれば別だが。

これがまずひとつめの「嘘」だ。IRAやETAなど民族的な対立を背景にした局地的なテロの不安は、ヨーロッパではいまに始まったことではない。解決には時間がかかるが、解決できない問題ではないという先例もある。

でも、不安は確かに深まっている。マドリードがヨーロッパでの、大規模テロの最初にして最後の舞台にはならないかもしれないという不安。ヨーロッパではない、世界の別の場所で西欧人はすでにテロの標的になっているし、それがとうとう本丸まで攻め上がってきたのかもしれないという不安だ。

9.11後、ブッシュ大統領が立ち上げた「対テロ戦争」ブランドは発表と同時に次々と賛同者が名乗りを上げ、いまや世界中にフランチャイズを持つ。少数民族問題や宗教問題、難民問題に手こずっていた大国にとって、こんなに便利な道具はない。「テロに屈しない」と言いさえすればどんな非道も許されるのだから。傘下に入った加盟店を励ますように、ヘッドクォーターは自ら、絶対に負けるはずのないふたつの戦争を仕掛け、そのふたつともをまんまとテロ支店に仕立ててしまった。それも、ただ「テロ」が国内で量産されるだけではなく「テロリストのゆりかご」と呼ばれるテロ再生産機能付きだ。さあ、次は輸出だ。

「対テロ戦争」開戦後に起きた世界のテロを思い出してみよう。イラクとイスラエルとロシアは除き、内戦とそれに準ずるものも含まない。02年4月チュニジアで20名死亡(ドイツ人、フランス人を含む)、同年5月カラチで14名死亡(フランス人11名を含む)、同年10月バリで202名死亡(多数のオーストラリア人、ヨーロッパ人を含む)、同年11月ケニヤのイスラエル所有ホテル攻撃で15名死亡、03年5月リヤドで35名死亡(アメリカ人を含む)、同じく5月カサブランカで45名死亡、7月パキスタンで50名死亡、11月イスタンブールのシナゴーグ付近で20名死亡、同じく11月イスタンブールで26名死亡(イギリス総領事館と英系銀行が標的)。このあとに「04年3月マドリードで200余名死亡」が続くのだろう。

もしも、9.11以降をテロによる「不安の世紀」と名付けるなら、これがその年表だ。あえて死者のうちの西欧人の数を書き記したが、つまり、これ以外の死者のほとんどが地元の人々だ。たとえばこのあとに「東京でXX名死亡(XX人X名を含む)」とか「大阪の米系XXXでXX名死亡」と続かない理由はなにもない。

これがふたつめの「嘘」だ。マドリードの列車爆破によって、テロによる「不安の世紀」を自覚しなければならないのは「欧州」の都市だけではない。

3つめの「嘘」は「巻き込まれた」という受動態の言葉だ。あくまでも被害者であろうとする受け身の言葉だ。

“We bomb, they suffer.” “They bomb, we suffer.”

「われわれ」が攻撃した主体の一部であることを自覚しないかぎり、「われわれ」が反撃される側の一部であることも自覚できないだろう。実際にけがを負ったり死んだ人たちは、悪いときに悪い場所にいてその事件に「巻き込まれた」人たちだが、スペイン人全体について言えば「巻き込まれた」わけではない。反撃される可能性は常にあったのだ。マドリードの列車爆破がスペイン人ばかりでなく、ヨーロッパ人ばかりでもなく、わたしたち日本人への攻撃でもあったことを、この一文は無自覚な「嘘」で隠してしまった。

個人攻撃をするつもりはない。この記事を書いたベテラン記者は良質なほうだろう。しかし「無差別テロが市民を襲った今回の事件は、テロがどの都市でも起こり得る『不安の世紀』に欧州が巻き込まれたことを突きつけた。」という、この口当たりのいい一文(と、記事全体に流れる安定した気分)は、ただでさえ危機意識の退化した多くの読者に何の切迫感も与えないだろう。スペインの列車爆破をその発生直後から自分のものとしてとらえ、考えなければ、その後の選挙での野党勝利の意味もまるで違ったものになってしまう。

もしもこれが客観報道というものなら、そんなものはやめたほうがいい。事実を拾うことで「客観」に徹しているつもりでも、何を選んで何を捨てるかに、もう主観はあるのだから。あからさまに主観を開示する右派のメディアや欲望に忠実なスポーツ新聞のほうが、いっそ正直で熱い。正直で熱い分だけ人を動かす。

ナショナリズムばかりがおそろしい勢いで成長しているのに比べて、日本の反戦運動がいっこうに大きくならず、反グローバリズムのうねりもまた少しも高まらない原因のひとつがここにある。情報の量が圧倒的に足りないだけでなく、伝える側の体温が低いのだ。どうあって欲しいかというビジョンがないせいではないか。そうでなければ、そのビジョンを人に押しつけることにためらいがあるのかもしれない。

日本の若者は社会のことに無関心だと言われるが、わたしはそうは思わない。小林よしのりのマンガに触発されて薬害エイズ問題に立ち上がったのは若者だった。知らないだけなのだ。伝える側に情熱と切迫感があれば何をどう伝えるかは自ずと変わってくるし、若者たちだって知りたいと思えばもっと知ろうとするだろう。学習能力は大人よりずっと高いし体力もある。なりふりかまわず、あらゆる方法を駆使してそのイデオロギーを浸透させようとするナショナリストたちのやり方を、わたしたちは見習うべきなのではないか。どうしても伝えたいことがあるなら、たとえみっともなくても、切羽詰まって伝えるべきなのだ。

* * * * *

以下はもう余談だが、この記事についてもうひとつだけ書きたい。今回の列車爆破にかこつけて、読者が喜びそうなもっと低俗な「嘘」が垂れ流されていることをわたしは知っているが、この記事がそれよりましであるとわたしには思えない。この、知識階級受けする常套句で飾られた記事の結びの一段落にかれはこう書いている。

「今回のテロは(略)、政治プロセスに暴力で介在する不吉な先例になる可能性がある。欧州各国が『民主主義への攻撃』を非難したのは、その危機感からだ。」

「欧州各国が『民主主義への攻撃』を非難」するのは毎度のことだ。オランダの極右政党党首が殺害されたときも「欧州各国」は「民主主義への攻撃」と「非難」した。市民へのテロだろうが厄介者の暗殺だろうが、民主国家の政治プロセスに暴力の介在があれば、「欧州各国」でなくてもおおよその民主国家は「民主主義への攻撃」と言う。そして「民主主義への攻撃」と「非難」した「欧州各国」の中には、イギリスをはじめ、多数の市民の反対を押し切ってイラク攻撃を開始した、もしくは支持した、まったく民主的でない国が含まれるのだ。

こんな使い方をされるたびに「デモクラシー」はどんどん安くなる。

「(ハイチ発)今回の、正当な民主選挙で選ばれたアリスティド大統領の強制退陣は、政治プロセスに大国が暴力で介在する不吉な先例になる可能性がある。カリブ海諸国が『民主主義への攻撃』を非難したのは、その危機感からだ。」

これならどうだろう。デモクラシーも少しは居心地がいいのではないか。「カリブ海諸国が『民主主義への攻撃』を非難した」かどうかについては未確認だが。

* * * * *

では、もう一度始めよう。

3月11日、ヨーロッパを大陸史上もっとも惨いテロ攻撃が襲った。ラッシュアワーのマドリードの3つの駅で合計10個の爆弾が爆発し、200人余が死んだ。

199人目の死者は生後6ヵ月の女の子だった。腕に付けていた金のブレスレットに彫り込まれたその子の名前はパトリシア。彼女はプラットホームに転がっているところを現場に駆けつけた医者に発見された。爆風で吹き飛ばされ、胸部に大きなダメージを受けていたので酸素マスクが必要だったが、小さすぎて顔全体が隠れてしまうほどだった。翌朝、彼女は死んだ。母親は重傷を負って別の病院に収容されていたが、移民だった父親はまだ見つかっていない。

パトリシアにはまったく責任がない。傷つけられなくてはならない、死ななければならない責任はない。もし言葉をしゃべれたら「なぜ、こんなことに」「わたしは何も悪いことはしていない」と彼女は言っていいのだ。

でも、わたしたちは違う。わたしたちはもう無数のパトリシアを殺してしまった。放置されたクラスター爆弾や、劣化ウランの放射能粉塵と金属毒が水に溶け、土に交じり、風に運ばれて、さらに無数のパトリシアを殺すだろう。

破壊された列車の残骸を見て、ずらりと横たわる死体袋を見て、「なぜ、こんなことになったのか」を真剣に考えなければならない。「どうしたら、こんなことにならないか」を考え、行動しなければならない。そうしなければ、かれらのパトリシアと同様にわたしたちのパトリシアがこれからも死ぬだろう。

「わたしたちは独裁者に支配された国の人間だった。あの戦争はわたしたちの意志ではなかった。わたしたちの兵士がいまあの国にいるが、わたしたちはそれを支持していない。わたしたちは独裁者に支配された国の人間だった。しかし、その独裁者を選んだのはわたしたちだ。取り替える時がきた」

スペインの人にできたことが、わたしたちにできないはずがない。

二大政党と言ったって、ふたつの党にはたいした違いがない。政権交代したら、むしろ悪くなるかもしれないと訳知り顔で言う人がいるだろう。二大政党をもつ多くの大国が同じ問題を抱えている。アメリカもイギリスもオーストラリアも、スペインだって同じだった。

でも、かれらは交代を望んだ。なぜなら、自分たちが間違っていたと気づいたからだ。好景気が失速するリスクを負っても、まず間違いを正すことを選んだのだ。そして、おそらく新政権を厳しく監視するだろう。それがデモクラシーだ。テロリズムに対してどうふるまうか、わたしたちは考えなければならない。その答えが暴力でないのは、いまや明らかだ。(初出:メールマガジン萬晩報2004年3月20日、21日号)

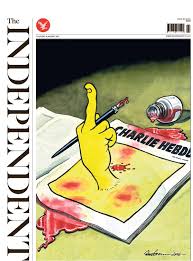

インディペンデント紙の一面(ハットン独立調査委員会報告書、トニー・ブレア首相辞任、サッチャー元英国首相死去、東日本大震災、マンデラ元南ア大統領死去、チャーリー・ヘブド編集部テロ)